科技创新年 | 于无声处: 魏文胜研究组系统揭秘人类基因组中“沉默突变”的功能性“低语”

发布日期:2025-07-05 09:15 点击次数:107

同义突变指DNA序列发生改变却未引起蛋白质氨基酸序列变更的突变,因而在传统遗传学理论中通常被视为“中性”[1]。然而近年来多项研究表明,这类“沉默突变”在病毒和原核生物中可能影响其适应度,提示其存在潜在的生物学功能[2–5]。特别是最近在酿酒酵母中的研究更是提出,同义突变与非同义突变同样显著地改变细胞适应度[6],不过该研究结论存在较大争议[7]。尤其在人类等多细胞生物中,同义突变是否具备功能效应仍缺乏系统性实验证据。

NatureBiotechnology

2025年6月24日,北京大学/昌平实验室魏文胜研究组在NatureBiotechnology杂志发表了题为“Primeeditor-basedhigh-throughputscreeningrevealsfunctionalsynonymousmutationsinhumancells”的研究论文。该研究首次系统性揭示,同义突变虽整体上趋于中性,但部分突变仍具有重要生物学功能;同时,研究团队还提出了一套适用于精准突变研究的创新实验方法,为人类遗传学研究提供了新工具。

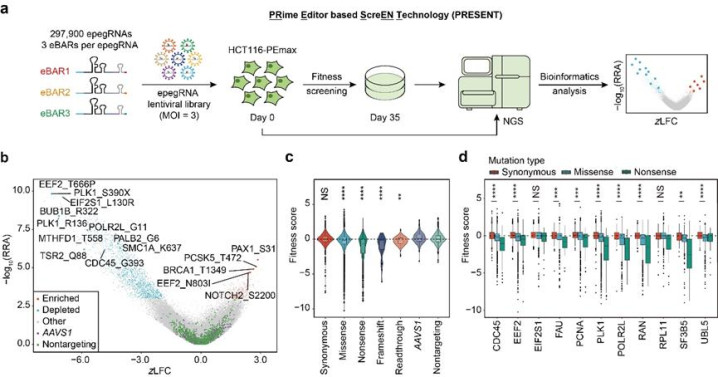

本研究基于PEmax基因编辑系统,构建了一个覆盖3,644个人类蛋白编码基因、共计297,900条epegRNA的突变文库,并在人类结肠癌细胞系HCT116中开展了迄今最为系统的同义突变高通量功能筛选。结果共鉴定出409个显著影响细胞增殖的同义突变,占全部同义突变的0.43%,显著低于1,505个具有功能效应的非同义突变(占全部非同义突变的3.83%)。整体分析显示,同义突变对细胞适应度的影响相对较弱,大多数呈中性状态,且与错义、无义和移码突变等非同义突变相比,其功能性差异显著(图1)。这一结果与此前在酿酒酵母中的相关研究结果明显不同。

图1基于高通量筛选策略在人类基因组中鉴定功能性同义突变

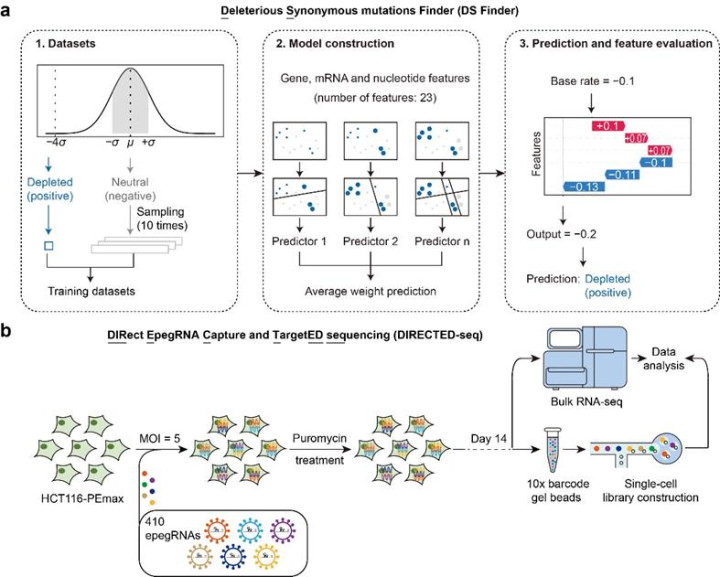

尽管大多数同义突变不具显著功能效应,研究仍识别出一小部分可能对细胞产生不利影响的同义突变。为探究其潜在机制,研究团队开发了机器学习模型DSFinder(图2),发现这些功能性同义突变通常通过破坏RNA剪接位点、改变mRNA二级结构或干扰翻译起始,进而影响基因表达与蛋白质合成。例如,突变PLK1S2(AGT>AGC)可增强mRNA局部稳定性却抑制翻译起始;BUB1BR322(AGG>AGA)则引发异常剪接,导致mRNA降解。

图2应用机器学习及单细胞测序等多种方法

探究人类基因组中的功能性同义突变

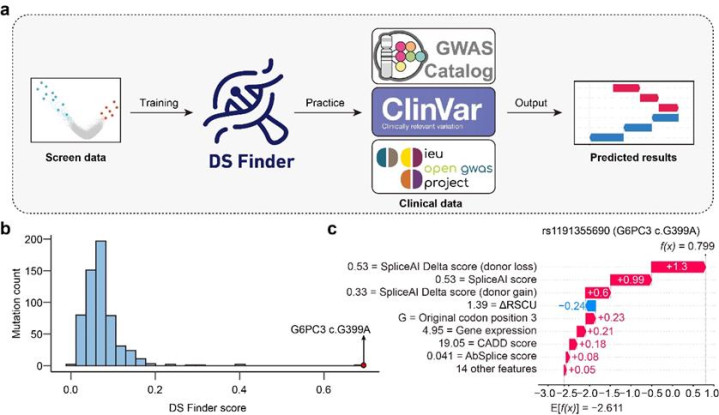

研究进一步整合筛选数据与DSFinder模型,对临床数据库中的同义突变开展系统性预测分析,成功识别出若干具有潜在致病意义的突变。其中,G6PC3c.G399A此前被注释为“可能良性”,本研究首次证实其具有明确的功能效应,提示其在特定条件下可能参与疾病发生与发展(图3)。

图3使用DSFinder在临床数据中预测潜在的功能性同义突变

本研究拓展了对“沉默突变”生物学功能的认知,并为绘制人类基因功能变异图谱提供了方法学上的突破。研究构建的突变筛选平台与预测模型已面向公众开放,欢迎访问项目网站“HearingSilence”获取更多信息与使用工具(https://search-synonymous-mutations.streamlit.app/)。

北京大学生命科学学院博士研究生牛煦然、前沿交叉学科研究院博士研究生唐玮,以及出站博士后刘永烁博士(现任山东省肿瘤医院检验科副研究员)为本论文的共同第一作者,昌平实验室副研究员刘莹博士为共同通讯作者。北京大学生命科学学院本科生莫滨瑞与科研助理于莹博士亦为本研究做出重要贡献。项目得到了国家自然科学基金、北大-清华生命科学联合中心、昌平实验室以及泰山学者基金的支持。

参考文献略

研究组介绍

魏文胜:

北京大学生命科学学院教授、博士生导师;北京大学生物医学前沿创新中心、北京大学-清华大学生命科学联合中心、北京未来基因诊断高精尖创新中心,研究员。

实验室研究领域:

1.基因编辑技术

2.新型基因治疗及疫苗技术

3.高通量功能基因组学

4.重大疾病发生机制